他为百姓种下黄金树

作者 赵永德 李春臻

寺头镇素有“红香椿之乡”的美誉,是我们临朐县唯一的“全国农业产业强镇”。本镇产出的红香椿,先后荣获“国家地理标志证明商标”和“有机农产品认证”。我们镇一年四季都能采摘到新鲜的香椿,不仅为种植香椿树的村民提供了天天换钱的“黄金叶”,还带动香椿加工厂,全年生意兴荣,被当地农民亲切地誉为“绿色银行”、可结真金白银的“黄金树”。

我镇现有露天种植红香椿2.2万亩,年产量约550万公斤,大棚红香椿种植面积120亩,产量约为60万公斤。露天红香椿每年清明前后上市,每市斤价格在5元至35元不等,红香椿嫩芽、嫩叶一直采摘到下霜。大棚红香椿每年11月中旬上市到次年的五一结束,每市斤价格在25元至60元不等,红香椿是寺头百姓增收致富的重要农产品。

瞧,每天早晨七点左右,每个村庄固定香椿收购点上,卖香椿的村民已热闹非凡。“二婶,今天卖了多少钱?”“跟你们年轻人没法比,二百多一点。”“我今天起晚了,也不多还不到五百元呢”!“还是咱大姑父厉害,九十多岁的人了,每天差不多还能卖近百元哩”`````来去匆匆售卖香椿的村民,有男有女,有老有少。他(她)们衣着有些不整,头发有些凌乱,鞋子、裤脚还带着露水打湿的痕迹,脸上也汗渍斑斑,可是从心里溢出的满足和笑意掩都掩不住。为了让香椿这个农产品,发展成今天这样,人人都能做,每天有钱赚的产业,寺头镇南西安村刘会堂书记为此付出的心血和汗水,人们永远不会忘记!

那是1989年,原本在冶源罐头厂当厂长的刘会堂,被“请”回村,当上了临朐县寺头镇南西安村的党支部书记。当时的村子真穷啊!村子里连个“剃头匠”都没有,谁去城里理发店让美女理发员给理过发,至少能炫耀一个月;全村没有一家人有存款,听说邻村一家炸油条的农户,存了一万多元钱,那存折长什么样子,成了村民最感兴趣的谈资。“让百姓尽快富起来”!刘书记在心里呐喊。他首先想到的是“靠山吃山”,南西安村前后都是青石山,于是他组织本村青壮劳力,上山开石头,然后粗加工,卖到青州等地,换取血汗钱。累虽然累,可是穷怕了的村民干劲十足。部分村民的腰包渐渐鼓了起来,终于见到了魂牵梦萦的存款折,幸福感迅速猛涨。可是刘书记却依然在苦恼着,那时,国家还没有禁止开山、碎石,可是他看到山上的石头开一块少一块,好端端的山体变得满目疮痍,很是心疼。他在担忧,等石头开完的那一天,我们再拿什么换钱?再说这开石、卖石的活只有青壮劳力能干,村里大部分年老体弱的村民、家庭妇女根本加入不了这个行业,大部分人没有收入,这条致富路走不长远!

作为一个村的党支部书记,他苦苦寻觅,白天在田间的阡陌上、山脚下、河岸边搜寻可利用的资源,晚上整宿整宿地思索,开发什么样的产业,才能让百姓人人都能参与,并且天天、月月、年年能一直干下去,让全村人都能富起来?他苦苦寻找。一天他受方便面调料包的启发,联想到本地地堰边、河沟旁、宅前、屋后到处生长茂盛的香椿树,突发奇想:红香椿芽质脆多汁、浓郁香醇,营养丰富,可不可以做成方便面的调料包?如果可以`````他立马开始试验,经历过无数次失败后,终于做出浓香可口的调料,又马不停蹄赶到方便面生产厂家,想搭乘他们的快车捎带我们的调料包,结果被无情地拒之门外。刘书记带着香椿调料包,乘兴而去,败兴而归。多少个日夜的心血,满怀的希望,还在萌芽中,就被掐灭。虽然有些灰心,但几百口人的“钱”途系在自己身上,不允许自己颓废,重整旗鼓继续寻觅。

这时,寿光的蔬菜大棚种植已蓬勃发展起来,广大菜农靠种植暖棚蔬菜赚得盆满钵满,刘书记又联想到我们的红香椿可不可以像寿光蔬菜那样暖棚种植?这想法一产生就像春天野地里的香椿树,按也按不住地疯长起来。扰得他日也想,夜也想,不试试就寝食难安。于是他悄悄自费跑到寿光市孙家集街道三元朱村王乐义的家,两人虽然素不相识,可是为广大农民开创一条致富路的共同愿望,拉进了两位书记的距离。

两位书记彻夜长谈,彼此都被身上体现着的潍坊基层干部敢担当、有韧劲、顾大局以及开拓创新精神的特质所吸引,相见恨晚,并且惺惺相惜。得知刘书记想效仿他们做大棚香椿种植,王书记倾力支持,亲自带他去大棚实地参观学习,去寿光菜市场看每天蔬菜吞纳量,介绍技术员教授建棚技术`````该学习的东西太多了,刘书记一住就是一星期。从寿光归来的刘书记,满怀对未来的憧憬,迫不及待地要去趟那条还没人走过的路,可是又深知一旦做不好,自己经济上受损失算不了什么,打击到村民的创新精神可是大事。于是没来得及回家,就找到当时正帮扶南西安村的县科协主席杜长远,急切地向他倾诉想学寿光种植大棚香椿的设想。也在苦寻山村农民致富路的杜主席高屋建瓴全力支持,爽快地说“我帮扶2000元启动资金,再给你派两名技术员,希望你们把这件事做成,为我们本地百姓开创一条致富路”。有了县科协的全力支持,1999年冬,刘书记信心十足地在自家责任田里,建起了第一个一亩地的“山寨棚”,他成了香椿大棚种植史上“第一个吃螃蟹的人”。

大棚建起来了,刘书记深知这是关系到全村近二百户人家未来钱袋子的示范棚,他在技术员刘光喜、张同顺的指导下,事事亲力亲为,认真做好每一个步骤,记录好每一个环节,纠正每一处细微的错误``````功夫不负有心人,头茬香椿成熟了,50斤,当以60元一斤的价格售出后,他那颗忐忑的心终于落地。苦寻多年的致富路,总算看到了曙光。次年五一,当首个大棚红香椿最后一茬上市,总共收获红香椿600多斤,产值够万元!上世纪九十年代,万元户是要受到镇政府表彰的,现在一亩地就能创造这样的产值,简直太令人惊喜了!

刘书记兴致勃勃地跟村委会成员商讨制定进一步发展香椿大棚的一系列措施,满以为会有许多村民紧随其后跟风种植,没想到真正到落实建大棚时,得知建一亩大棚需要两千元的费用,穷怕了的农民把钱袋捂得紧紧的,生怕一个汗珠跌八瓣挣来的辛苦钱,打了水漂。明知成功了会是很挣钱的产业,也不敢尝试。他们以自己的认知,以为反季种植技术性太强,自己不一定种的好,退一步说,即便种出来,反季香椿芽那么贵,不会有太多人买,不敢担这风险。刘书记大会动员,入户鼓励,连拉带拽才动员起两户村民,还是自家兄弟!就这样,在带领村民共同致富的路上,第一年全村一共建了三个大棚,有了自己的经验积累,这一年的种植效益自然很好,刘氏三兄弟成了本村让人羡慕的最早的万元户。可是他心里却着急上火,又十分不理解,这些村民怎么了?怎么看着钱不知道挣呢?刘书记又失眠了。第二年,他提前制定政策,谁家建棚,村里负责调整土地,资金不足的他可担保贷款。谁承想这一年也仅仅建起了七个大棚。刘书记有些崩溃了!

又到一年建棚季,刘书记直接到镇政府,把自己三年来种植大棚的经验,和相关技术,自费打印、装订成小册子,呈给镇政府领导,一同呈上的还有三年来,自己种植大棚的投资、收入明细表,承诺无偿为种植户提供技术指导,并且送技术上门服务。镇政府领导,一眼就看出这是一个可持续发展的产业,当即拍板大力支持。随即出台一系列扶持政策:建大棚的农户,政府免费提供塑料薄膜,村委会免除全家义务工!在镇政府的英明领导下,再加以利益刺激,朴实的农民终于争先恐后地建起香椿大棚来,这一年达到了80个,虽然村民觉悟得有些晚,大家终于走到这条路上来了!刘书记欣喜地带领技术员穿梭在几十个大棚之间,义务送技术上门,设身处地地解决种植户的各类难题,确保每个棚都能按要求种植、科学管理、顺利长出优质嫩芽。村民香椿大棚种植逐渐走上正轨,他又开始为香椿的销售渠道殚精竭力起来。

这位土生土长的山村书记,自费跑北京,下广州,去上海,闯海南,帮村民的香椿找出路。这是什么销售模式呢?我们跟随他的脚步体验一下。他带着自家产的红香椿芽做样品,托熟人到远在上海的我县劳务输出码头,亲自下厨房做香椿宴,免费请码头工人品尝。觉得好,再带着亲朋好友来一起品尝,等大家确实认识到是很好的蔬菜后,再让家乡的种植户把产品发过来销售到北京、广州、海南等地,自家的亲戚、能联系上的战友、同学、朋友`````他都想方设法跑到了,每次都是自掏路费,自带样品;另一条渠道,搭乘寿光蔬菜的顺风车,搭配他们的蔬菜一起销售。南西安的红香椿就这样,像接力赛一样,人传人,口传口,一点一点被人认识,销售链条一点一点拓展开来,虽然八十多个棚不算少,可是因为他遍地开花式地跑销路,南西安村引来了天南地北的客商,每天早上种植户的香椿芽还没采摘下来,客商就在大棚门口等着收购,村民真正体验到在自家门口数钱的滋味。这一年全村的八十个棚,最小的那个,创收三万多元,最大的收入高达12万元。一下子,村子里万元户多了起来,农民也真正尝到了香椿冬季大棚种植的甜头。

转眼已是刘书记成功种植大棚香椿的第五个年头,村民已不需要动员,不用物质激励,自觉踊跃参与到大棚种植中,数量猛增到120多个,并且范围也向周边的石佛、桃花、下河庄等村庄扩展,发展势头还非常迅速。

在寺头镇的东部、南部,冬季香椿大棚、露天种植逐渐形成规模,令人欣喜,可是作为产业的开创人,又开始了他的深思。如今种植面积扩大了,红香椿的生产量会几十、几百倍地增长,单靠出售鲜香椿远远解决不了大面积种植的大产出。于是他又在香椿加工上下功夫。他首先联合石佛堂村、高家庄村几位志同道合的商业伙伴建起了四个香椿加工点,腌制红香椿咸菜,一个点就能腌制七、八吨,高家庄加工点还能腌制十几吨。有了这些加工点的兜底,种植户的种植效益就有了保障,可是刘书记并没有就此止步。他借助制作方便面调料包的经验,很快研发出“香椿酱”、“油焖香椿”深加工制品,让红香椿又多了一条出路。然后按照政府引导、企业搭台、群众参与原则,积极动员农产品加工龙头企业与相关产业村“联姻”的方式,实施“村企联盟”。由种植面积比较大的南西安、石佛、桃花、河庄四个中心村为基础平台,每个中心村分别由香椿种植户、村两委成员、村集体,集体出资成立村级合作社,再将四个合作社加入山河食品厂成立的“春早红香椿联合社”,联合社将红香椿一部分作为鲜菜销往市场,一部分由山河食品厂深加工后再进行销售,所得利润按比例分红。这个联盟不仅解决了销售难题,稳定了价格,避免了红香椿大量挤压,还解决了商贩联手随意定价造成农民损失的问题,另外还能保证企业有稳定的原材料供应,真正实现村集体、老百姓、企业“三赢”的大好局面。此时,我们寺头红香椿也先后摘得“中国地理标志证明商标”、“国家农产品地理标志产品”桂冠,成为临朐县第一个通过国家级认证的农产品。此后,“中国有机转换产品基地”、“省级示范社”、“省级龙头企业”、“市级农产品质量安全示范园”等一个个围绕红香椿的金子招牌接踵而来,南西安村一时风光无二。红香椿加工厂,也如雨后春笋般蓬勃发展起来,深加工的香椿产品有“香椿芽”、“香椿酱”、“花椒香椿酱”、“香椿茶”、“香椿油”等二十多个品种,这些香椿产品系列的深加工,拉长了产业链条,提高了产品身价。近年来,又搭乘电子商务快车,充分利用“互联网”,走进了全国各大城市的酒店、超市,走上了大江南北百姓的餐桌。更令人可喜的是我镇的红香椿还走出了国门,远销日本、韩国和西欧等国,红香椿为我们的国家增添了光彩,为我们寺头镇的经济发展做出了贡献。

如今,我镇红香椿种植,经过几代人的不断改良,品种不断优化,种植技术水平不断提高,已经做到了四季都有红香椿。

春季露天红香椿,清明前后上市,到芒种前后结束,前后可采收三、四茬,价格在25元到5元之间;夏季香椿价格在6元到3元之间,一直采收到白露,这季香椿价格虽低,可是产量最高,农民收入不差春季香椿;处暑刚过,秋季香椿上市,价格在15元到5元之间,一直采到下霜。露天种植的三季香椿,是我们山村六、七十老人的最爱。近年来,高树、老树不断淘汰,香椿树都改良成矮、壮的高产龄树,树高控制在两米以内,不论年龄大小只要腿脚还利索,人人都能采摘。目前,我镇香椿露天种植已发展到2.2万亩,每年产量高达550万公斤。从清明开始一直到下霜,山村的老年人,每天就凭借树上采下的香椿芽,鼓起了自己的钱包,富足了自家的生活,还能帮衬孩子买车、买房。香椿树在我镇成了真正的“黄金树”,农民的“绿色银行”。我镇村民切身体会到了习近平总书记所说的“绿水青山就是金山银山”的真正含义。十月份,大棚香椿就开始栽种了,元旦前后冬季鲜香椿上市,价格在每市斤60元到25元不等。如今大棚都实现了半自动化种植,一个人能管理近十亩的大棚,每亩产香椿芽2400多公斤,平均每亩毛收入八万多元,成了我镇生产周期最短、经济效益最高的农产品。现在我镇大棚种植120余亩,年产量60万吨,是我镇强镇富民的支柱产业。由红香椿带起的加工产业,规模较大的就有几十家,为本地青壮年提供了就近务工的就业岗位,为我镇乡村振兴起到了举足轻重的作用,是我镇经济发展的重要渠道。我镇被国家认定“全国最大的红香椿基地”,享有“中国红香椿之乡”的美誉,毫不夸张地说,寺头红香椿“香”遍了全中国。

“寺头红香椿”美名远播,引来无数参观学习的外地农民、农业专家,刘书记来者不拒,倾囊相授,还免费赠送“技术指南”。看到刘书记慷慨传授技术给外人,有些村民担忧地问“外地发展起香椿大棚,会不会影响我们的香椿销路?”他耐心解释:“我们本地大棚规模差不多已经到顶了,产业要发展只能去外地。认识香椿这种蔬菜的人越多,吃的人才越多,才能更好地带动我们的销路”。其中,一位来自江苏的万亩香椿基地的经理和他的技术员,受到了刘书记特别热情地接待。他像当年王乐义无私传授自己技术一样,向他们传授种植技术,带他们深入大棚观看实际操作,到周边感受气候特点,勘测、了解香椿对土质的要求,临走还亲自带着徐志坤这位本地技术最过硬、口才又好的技术员,去江苏帮忙建棚。大棚建好后,他还留下技术员,实地指导管理,直到移栽进棚的香椿树发芽才许撤回。从树苗进棚,到长出第一茬嫩芽,差不多要一个月的时间。这段时间,让这位颇有口才的技术员言传身教,足够让种植人员,掌握技术,确保种植成功。基地经理被刘书记这种“帮人帮到底,送佛送到西”的精神深深感动,要拿出一部分股份给他做谢礼,刘书记婉言谢绝,只要求技术员应得的报酬临走一定结清,自己分文不取。这样的香椿棚到底帮助建了多少亩?临沂、德州、河南`````他自己也没有细数,反正有求必应,还分文不取。别人问他为什么?他说“一个人富,不算富,大家都富才是真的富!自己身为共产党的干部,带领大家共同致富,才算践行了毛主席所说的‘为人民服务’”。

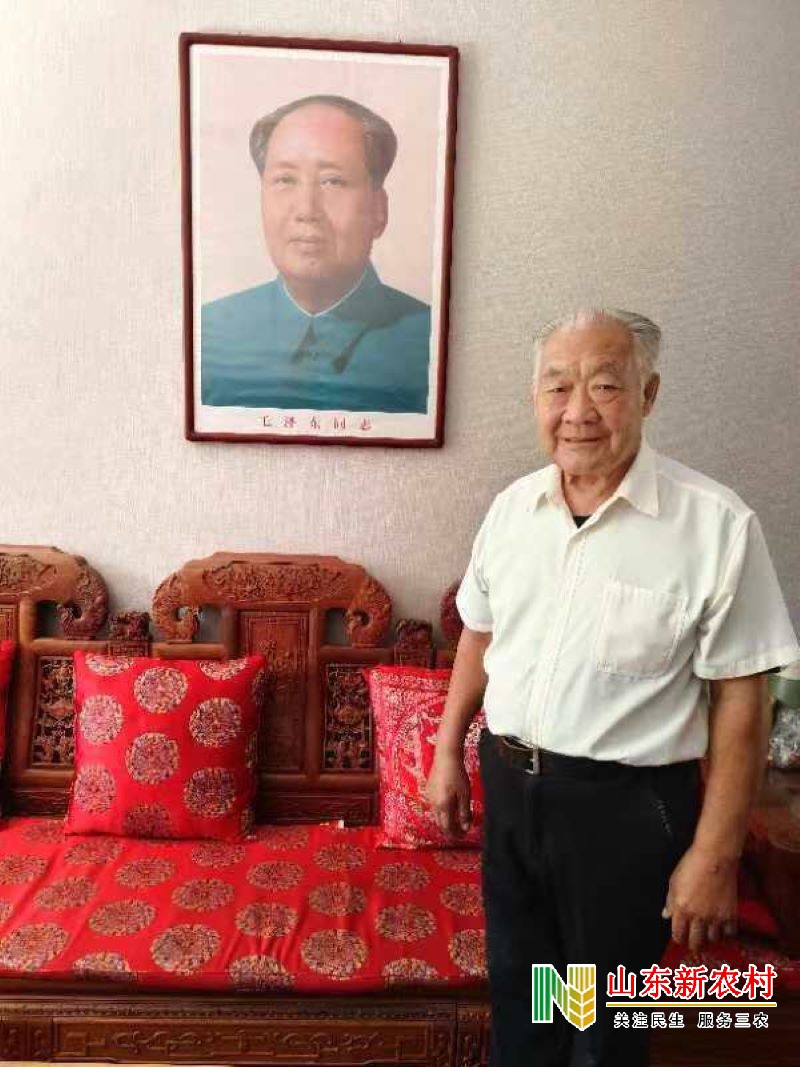

这位中国冬暖式香椿大棚的创始人,在任期间,他以与时俱进的创新,为人民服务的精神,呕心沥血的劳作,光鉴日月的品格,致力于南西安村、寺头镇乃至于全国基层农民的脱贫致富大业。为此,他曾荣获临朐县优秀共产党员、潍坊市劳动模范、山东省劳动模范等称号。为我们英才辈出的寺头赢得了荣誉,为广大最基层村官做出了榜样,让自己的生命在为农民谋富路的征途上熠熠生辉。他的光辉事迹,像丰碑刻在了寺头农民的心中,如一抹赤诚的红,融入高高飘扬的党旗上。

赵永德,1961年生,临朐县寺头镇人,大专文化,爱好文学创作,作品先后在中央、省、市、县报刊、文艺杂志发表,作品多次获奖。现为中华诗词学会会员,山东省民间文艺家协会会员,山东省民俗学会会员,山东省散文学会会员,潍坊市作家协会会员、临朐县民间文艺家协会副主席,临朐县文艺志愿者协会副主席,临朐县红色文化研究会副会长,临朐县作家协会副秘书长,临朐县寺头镇文联常务副主席兼秘书长,临朐县寺头镇作家协会主席。

李春臻,出生于1964年7月,临朐县寺头镇石佛村人,高级教师,已退;喜爱文学创作,擅长诗歌、散文、民间传说、民间故事等民间文化。作品曾在县、市、省等以上报刊刊发以及微信公众号发表。现为临朐县作家协会会员,临朐县民间文艺家协会会员,寺头镇文联副秘书长,寺头镇作家协会常务副秘书长。